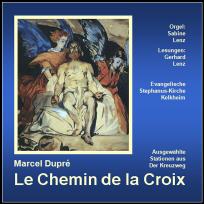

Le Chemin de la Croix

Marcel Dupre

Þ 3.5.1886 (Rouen) - † 30.5.1971 (Meudon)

Als „Epigonen und letzten Titan einer hundertjährigen Tradition des sinfonischen Orgelstils in Frankreich“ zugleich charakterisiert der Musikwissenschaftler Wolfram Adolph den Komponisten, Organisten, Pädagogen - und nicht zuletzt: Kulturpolitiker - Marcel Dupré (1886-1971). Geboren in Rouen zeigte er schon früh Begabung und Talent eines außerordentlich befähigten Virtuosen; sein Schüler Olivier Messiaen nannte ihn einen „neuen Liszt“, Arthur Honegger verglich ihn mit Rachmaninoff. Dank seines auditiven, visuellen und taktilen Gedächtnisses und seiner stupenden Energie, sich zum stundenlangen Üben zu zwingen, war der Erfolg praktisch schon vorgegeben. Nachdem er 1905 den Premier Prix im Fach Klavier gewonnen hatte, sah man in ihm bereits einen der führenden Klaviervirtuosen Frankreichs.

Durch die Begegnung mit Charles-Marie Widor (1844-1937), der ihn 1906 zu seinem Assistenten an der großen Cavaillé-Coll-Orgel in St. Sulpice, Paris machte, entschied sich Dupré, die Laufbahn des Orgelvirtuosen einzuschlagen. Mit seinen über 2000 Orgelkonzerten - und 11 großen USA-Tourneen - wurde Dupré einer der erfolgreichsten Organisten aller Zeiten.

Nach seinen Studien am Pariser Konservatorium, wo er erste Preise in den Fächern Orgel, Improvisation (Klasse F.A. Guilmant) errang, gewann der erfolgverwöhnte Dupré den wichtigen Rom-Preis für seine Kantate Psyché. Als Komponist für die Orgel machte er zum ersten Mal auf sich aufmerksam mit seinen Trois Préludes et Fugues op. 7, die damals ihrer ungewöhnlich technischen Anforderungen wegen fast als unspielbar galten.

1926 wurde Dupré Professor für Orgelspiel am Pariser Konservatorium und bekennt später: „Mein ganzes Leben lang und mit ganzem Herzen habe ich das Unterrichten geliebt". Dupré wurde zum Kristallisationspunkt einer organistischen Weltelite; zu seinen Schülern gehörten u. a.: O. Messiaen, J. Alain, J. Demmessieux, P. Cochereau. Die Anforderungen seines Unterrichtes waren sehr streng: Jede Woche musste ein neu einstudiertes Orgelwerk auswendig vorgetragen werden.

Marcel Dupré selbst übte sich täglich sieben Stunden lang im Improvisieren von Fugen und Kanons. Ein Schlüsselerlebnis für den Erfolg Marcel Duprés als Improvisator liegt in einem Zusammentreffen mit Alexandre Guilmant. Später soll Louis Vierne ein Improvisationskonzert des jungen Dupré besucht und gesagt haben: „Sind Sie sicher, dass er improvisiert hat? Das schien komponiert zu sein!“

1934 wurde er als Nachfolger seines ehemaligen Lehrers und Mentors Widor Titularorganist an St. Sulpice, ein Amt, das er bis zu seinem Tod ausüben sollte. Neben seiner Befähigung als Virtuose galt Dupré als der Orgelimprovisator schlechthin. Mit zahlreichen Ehrungen überhäuft (u.a. Ehrendoktor der Päpstlichen Universität), verstarb Dupré 1971 in Meudon bei Paris.

Zu seinem Kreuzweg schreibt Dupré in seinen „Erinnerungen“: „Außer in Frankreich, das ich in allen Richtungen durchreist habe, gab ich zahlreiche Konzerte in anderen europäischen Ländern: in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Italien, Spanien, Holland und Belgien; und in Brüssel wurde die Idee zu einem meiner Hauptwerke geboren, zum Chemin de la Croix.

Ein Konzert besonderer Art war im dortigen Konservatorium veranstaltet worden; sein zweiter Teil umfasste nach einem kurzen Bach-Vortrag auf der schönen Cavaillé-Coll-Orgel den Chemin de la Croix von Paul Claudel; er wurde von Madame Renaud-Thévent, Lehrerin am Konservatorium, gelesen, während ich nach jeder Station eine musikalische Ausdeutung improvisierte. Das war in der Fastenzeit, am 13. Februar 1931“.

Auf welche Weise er dabei vorging, hat Marcel Dupré so beschrieben: „Man hatte mir kein musikalisches Thema gestellt. Im vorhinein wissend, was ich zu tun haben würde, hatte ich in großen Zügen die musikalische Atmosphäre jeder der 14 Stationen umrissen und ihre Registrierung sowie ihre Tonart bestimmt; zuletzt hatte ich, in meiner Vorstellung, die Themen festgelegt, oder vielmehr die ‘symbolischen Motive’, auf denen das komponierte Werk sich aufbaut.“

Dieses Verfahren rückt den Kreuzweg in die Nähe programmatischer Musik (Liszt) auf leitmotivischer Grundlage (Wagner). Eine Verknüpfung mit der Dichtung Claudels ist nicht herzustellen.

Die Reaktion des Publikums war derart, dass Dupré sich entschloss, aus dem Gedächtnis die Improvisationen aufzuschreiben. Ein Jahr später wurde die Komposition auf der Orgel des Trocadéro in Paris uraufgeführt.

Dem Werk liegen Leitthemen und vom Komponisten so bezeichnete „onomatopoetische Rhythmen“ zugrunde; sie ermöglichen dem Zuhörer den Nachvollzug dessen, was der Komponist hat darstellen wollen.

Zur Aufnahme

Die Orgelstücke der vorliegenden Disk wurden aufgenommen während eines Konzertgottesdienstes am Palmsonntag, 16. April 2000. In dem Gottesdienst wurde nicht der gesamte Zyklus (14 Stationen) dargestellt, sondern eine „evangelische“ Auswahl getroffen, zum Beispiel durch bewussten Verzicht auf die Station „Das Schweißtuch der Veronika“. Die Zahl „7“ erschien uns als Zykluszahl dennoch wichtig.

Die Lesungen aus den Evangelien und die umrahmenden Orgelstücke, „Jesu, deine Passion“ und „O Haupt voll Blut und Wunden“ wurden später aufgezeichnet und zugemischt. Die Lesungen sind den verschiedenen Evangelien entnommen, je nach Detailtiefe und Erzählanspruch des Evangelisten. So wurde auch bei der Darstellung der sieben Worte Jesu am Kreuz auf mehrere Evangelien zugegriffen. Die Reihenfolge der sieben Worte entspricht nicht der durch die durch die katholische Kirche tradierten. Wir haben die Folge so gewählt, wie sie sich uns beim Lesen der Evangelien erschließt, insbesondere auch aufgrund der Zeitangaben innerhalb des Tagesablaufs. Es wurden bei der Aufnahme bewusst nur die Evangelientexte zugemischt - Evangelientexte in ihrer Schlichtheit als originäre Quelle, interpretiert durch die Musik Duprés.

Marcel Dupré selbst und sein erster Biograph Robert Delestre haben programmatische Kommentare zu den 14 Stationen verfasst, an denen der Zuhörer sich ausrichten kann. Zum besseren Verständnis der Musik sind sie nachfolgend (leicht verkürzt) wiedergegeben, ergänzt um Hinweise auf die Leitthemen und die onomatopetische Rhythmen, wie sie jeweils vorkommen.

Letzte Änderung am 06. Jan. 2025